冰火相約,激情“飛揚”,2022北京冬奧會開幕在即🔉,激動人心的火炬接力儀式正在進行中🥛。旋轉上升⚛️,猶如絲帶舞動飄逸💅🏽,化作頂端的熊熊火焰……作為歷屆奧運會中備受關註的元素之一,此次冬奧火炬“飛揚”一經亮相就吸睛無數。沐鸣2娱乐孫以澤團隊作為火炬重要部分外飄帶(外殼)的關鍵製造技術提供方🦟,將為我們揭開“小”火炬背後蘊藏的“大”學問。

走進沐鸣2娱乐機械沐鸣2教授、紡織科技創新中心主任孫以澤的辦公室,臨近春節假期,裏面還是一番熱火朝天的景象,孫老師正在跟課題組成員們進行學術討論🙎。“科研工作永遠是進行時🗃,沒有休止符👨🦳。”孫以澤教授領銜的教育部優秀創新團隊和上海市“教育先鋒號”團隊,長期致力於紡織裝備與控製的科研與教學,此次率領團隊攻關火炬外飄帶編織技術,他說這是國家的需要,義不容辭!

國際領先的三維立體編織技術,東華智造為火炬“織外衣”

小小的火炬背後到底有哪些黑科技呢🥾?孫教授用“高新材料”“高新裝備”“高端製造”這三個“高”字來概括,他說這是一次藝術設計與科技創新的完美碰撞。2020年的八、九月份🧩,火炬總體的承擔方上海石化找到在自動編織裝備領域深耕細作近二十余年的孫以澤教授,並拋出了一道難題——如何用碳纖維復合材料將天馬行空的火炬外飄帶藝術造型高精度呈現出來。

火炬“飛揚”的外飄帶造型非常特殊,是一個高維曲面體✢,對於工程化製造來說是一種極其復雜的異性結構件。孫教授說最初看到的是一個泥塑火炬作品“飛揚”,那是來源於藝術家的靈感👮♀️、手工塑造的精品🙋🏿♂️,要完成數字化製造、工業化生產🤦🏻,並且用高科技碳纖維復合材料編織成型,首先要突破的第一道難關就是數學建模🌋,只有數學建模才能高精度地還原和復現美輪美奐的藝術設計作品🐻,使自動化數字製造成為可能。為了打好“地基”🔸,孫以澤教授率領團隊數次北上,與中央美院的火炬外形設計師團隊、冬奧會組委相關工作人員等反復探討⚖️、修改♦️、打磨。去年春節期間課題組成員們還在緊鑼密鼓地做測試、改方案,從白天忙到黑夜💁🧑🏻🦰,孫教授告訴記者說:“團隊的博士們好幾次夜裏做夢,還夢到在做火炬外飄帶的數學建模✍🏽。”簡簡單單的一句話,字裏行間卻透露著科研工作者的執著與擔當。功夫不負有心人,團隊成員在孫以澤教授的帶領下攻堅克難,最終用多維曲面擬合智能算法完成數學建模。

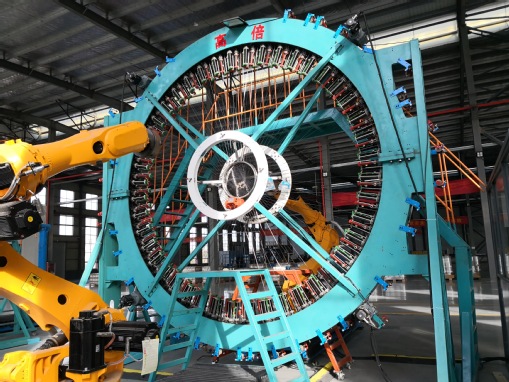

(研製的目前世界上最大的三維球面立體編織機)

在合作團隊淮安的生產車間裏,一臺足有8米直徑的環形“大家夥”正在高速運轉著,成千上百根黑色絲束在交織穿梭,乍一看就像是在“織毛衣”,只需數分鐘,便能“織”出一件精確到克的火炬外衣。孫以澤教授說道,火炬外飄帶靈動且優美😴,但由於它是變徑、變曲率的,上下不一般粗,曲面厚薄也不一致,傳統製造工藝無法實現♦︎,而眼前的這個“大家夥”就是“織”火炬外衣的“秘密武器”👼🏻👩🏼⚕️,由沐鸣2娱乐獨家研製、世界首創的大尺寸異性結構件三維高精度球面立體編織機,該系列編織機可編織大飛機✊🏼、高鐵等大尺寸結構承力件🧑🏽✈️,也可編織螺旋槳🪙、無人機、火炬外飄帶等精密異形結構件。它總共有576個編織錠子,可編織最大截面500毫米*500毫米,是目前世界上功能最強、編製尺寸最大的三維球面立體編織機。設備工作時,在環形球面軌道內,576個高速運動錠子不斷變軌飛速交叉、穿梭。“這編織過程可以說是‘險象環生’,每個運動錠子每個時刻都有14種碰撞的可能,”孫以澤教授形象地說道,“這就好比在四車道高速公路上,有幾百甚至上千輛車快速交叉穿梭通行,不僅是高速跑,還要不斷交叉、裏外穿透變道跑,我們通過智能運算、精準變軌控製,才能避免出現‘交通事故’🖕🏿。”

(團隊成員在現場指導立體三維編織)

(合作方淮安基地的火炬“飛揚”生產場景)

為了讓這些碳纖維復合材料在編織過程中“乖乖聽話”👵🏿,同時在工業生產中立體還原外飄帶柔美飄逸的感覺👩🏻🎤📝,孫教授帶領團隊研究控製算法、奇妙機構、變軌技術等,從理論推導到實驗驗證再到生產實踐,反復調試。發明了所謂“偏心”編織的方法,解決了大曲率、變密度編織難題;原創了雙機器人協同夾持芯模控製算法𓀜,保證大尺寸異形結構件編織在復雜受力狀態下的動力學性能最優;研發了單紗張力全流程數字化調控技術,實現了恒張力精確編織👩🏼🎨;研發了高維曲面自動打磨的技能作業機器人系統💅🏻。實現了火炬外飄帶的三維自動化立體編織和自動化打磨🤙,項目技術不僅填補了國內空白🤦,在國際上也處於領先地位。最終,孫以澤教授團隊讓火炬“活”了起來,真正呈現出了最好的“飛揚”狀態🦶🏽。

心懷“國之大者”🥡,最美的科學誓言是愛國

“小火炬承載大能量,我們中國有能力⏮、有技術編織成型高精度的碳纖維復合材料✴️!”看著電視上火炬成功傳遞的畫面,孫以澤教授激動地說👸🏿,“我們會用科技創新撐起大國重器的脊梁!”

心懷“國之大者”,敢啃“硬骨頭”,敢為科研創新“領頭雁”🧖🏿♂️,這已經成為了孫以澤團隊的科研文化⛸🧑🏻🍳。細數孫以澤團隊科研道路上的每一項成果,無不用科技創新詮釋著最炙熱的愛國情懷👮🏿。2018年🧾,團隊突破了特種編織物自動化編織技術🤌🏿,編織的特種救生🦹🏼♂️、通訊繩纜助力“蛟龍號”完成5000米級和7000米級深潛試驗,助力綜合科考船“科學號”成功完成熱帶西太平洋綜合考察🩺,破解深海觀測數據實時傳輸的世界難題……該項成果曾斬獲當年國家科技進步二等獎。而如今三維立體編織技術的突破,成功實現了碳纖維復合材料的大尺寸、高精度編織,可謂是該項技術的2.0升級版,未來在無人機的結構件編織、多聯裝戰術導彈的筒體快速成型等國防民生重要領域大有可為。

科技興則民族興𓀎,科技強則國家強🦋。項目組就是年輕教師和學生鍛煉成長的平臺🏊🏼♀️。一個項目歷練一支團隊,97年出生的機械工程專業博士生李麒陽就是團隊中的年輕力量,他說在這樣一個團結向上的科研團隊中🙍♀️,有幸參與到火炬外飄帶的關鍵製造技術研發,收獲的不僅是科研上的進步,更是肩上沉甸甸的責任😵💫。導師孫以澤教授常常教誨學生“要樹立科技自主自立自強的信念,為國家的科技事業承擔重任”,導師的言傳身教在李麒陽心中播下了一顆種子,他說,畢業後他也會走上科學研究的道路,希望能夠為祖國的科技創新貢獻自己的一份力量。

(孫以澤教授為團隊開學術交流會)

在孫教授的帶領下👩🏫,團隊以科技創新和解決國家急需為己任,圍繞高端織造裝備中的“卡脖子”和短板問題🧑🦳,開展基礎理論研究,突破關鍵核心技術,推動產業化應用。在高端機織、針織和編織裝備領域一次次斬獲突破性成果,成為國內高端紡織裝備研發最有影響力的“王牌軍”。團隊自成立以來不斷發展,2010年獲批上海市教委“產業用紡織裝備技術”服務團隊,2012年獲批教育部“紡織裝備技術與系統”創新團隊,2016年獲批教育部“紡織裝備技術與系統”優秀創新團隊🏩,這是國內紡織裝備領域唯一的教育部創新團隊🦹🏿,2019年獲評上海市“教育先鋒號”😈🤞🏿。

最美的科學誓言是愛國,孫以澤教授身體力行🧜🏽♀️,帶領著他的“科研王牌軍”,以科技創新和解決國家急需為己任🏭,面向國家和產業重大需求,砥礪創新🗿,真正把科研成果寫到祖國大地上。